第25回では、キャリア・デザインとマネジメント・スキルについて学びました。従来は、組織内異動を通じて企業の経営課題を把握し解決できる、ゼネラリストの育成を重視してきました。しかし、近年の業務は複雑化・専門化し、スペシャリストの重要性が高まっています。これに対応した複線型の人材育成が必要であると言われています。

また、マネジメント・スキルによれば、経営組織の管理者はロワー・ミドル・トップの各層に3区分され、ロワー層には定型的テクニカル・スキルを多く求められ、トップ層には非定型コンセプチュアル・スキルを多く求められます。しかし、コミュンケーション力・モチベート力・交渉力・調整力というヒューマン・スキルは、3つの層に共通的に求められる能力であるとされています。今回は、日本的経営について学びます。

アベグレンの『日本の経営』

アベグレン(Abegglen,J.C.:1926-2007)は、米国人経営学者で、太平洋戦争にも従軍しました。1955年に来日し、1958年に『日本の経営』を著して、日本的経営を分析しました。そして、1963年にはボストン・コンサルティング日本支社を設立し、初代所長となりました。その後、日本に帰化して日本人の妻と東京で暮らし、上智大学の教授も勤めました。

終身雇用

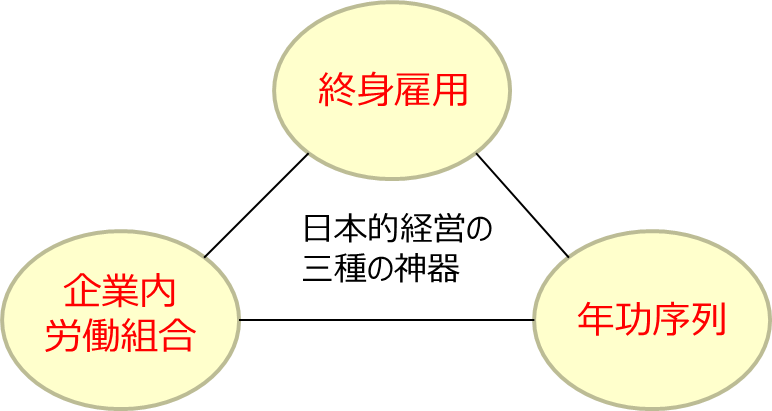

第2次世界大戦後の日本の高度経済成長を支えた大企業の経営手法は、終身雇用・年功序列・企業内労働組合の3点で、日本的経営の三種の神器と言われています。

日本的経営の1点目の終身雇用は、仕事経験がない中学・高校・大学などの卒業者を正規社員として採用し、組織内でOJT(On the Job Training)やOff-JT(Off-the-Job Training)で教育訓練し、組織内異動で育成します。

OJTは、実務経験が豊富な上司・先輩が若手や後輩に対して、職場内でその知識や技能を計画的に訓練して身に着けさせる教育手法です。一方、Off-JTは、職場を離れた集合研修やセミナーなどを通じて、外部講師などがトレーナーとなり、担当経験が少ない社員に知識や技能を提供する教育手法です。近年は、対面での研修のほかオンラインでのE-learningなども多用されています。そして、終身雇用は第24回(「報酬管理と賃金」)で採り上げた社宅・社員食堂・保養所などの福利厚生や生活給的賃金によって、定年退職まで社員の面倒をみる制度です。第2次世界大戦後の復興や高度経済成長期では、地方の学校を卒業した若者を、労働力の必要な都市部へ大量に送り出すのに有効に機能しました。

現在でも、新卒一括採用・定年制度は社員の雇用方法として、継続運用されています。しかし、厚生労働省によれば、2021年3月に卒業した大卒者の3年以内の離職率は35%、高卒者は38%となっていて、採用・就活のミスマッチが生じています。そして、雇用の流動化や少子化の進展によって、企業の採用と学生の就活に変化が生じ、新卒一括採用に拘らない企業が出現しています。また、日本以外の欧米先進国では、学校卒業後に様々なルートを経て専門性を高める転職をするため、日本以外では終身雇用はほとんど見られません。

年功序列

日本的経営の2点目の年功序列は、勤続年数に応じて年長者を高く評価する人事考課や給与算定の仕組みです。また、第22回(「昇進と昇格」)で学びましたが、昇進格差を長期間に亘って緩やかに拡大する方法が採られています。そして、組織内で年功序列と終身雇用は一体かつ密接に運用されています。

第20回(「ジョブ型雇用」)で採り上げましたが、日本的経営では雇用契約において担当業務や勤務地域を特定せずに、これらを異動によって変更させるメンバーシップ型雇用を運用してきました。そして、第22回(「昇進と昇格」)や第24回(「賃金体系と報酬管理」)で採り上げた、担当業務の知識や経験年数によって熟練度を測る職能資格制度は、年功主義的要素を基礎として運用されています。しかし、近年では雇用の流動化や少子化の進展によって、欧米先進国では一般的な職務の難易度や責任の大きさを重視する職務等級制度、職位や職務に求められる役割を重視する役割等級制度を採用する組織が徐々に増加しています。

企業内労働組合

日本的経営の3点目の企業内労働組合は、労使共に同一組織の構成員であることから、利害対立を前面に押し出さずに協力を前提とし、安定的な労使関係を構築する制度です。労使協調の名の下に労働組合が自主性を失い、御用組合化しているケースが多いと批判を受けることがあります。その結果、2023年では労働組合の組織率は16.3%と、過去最低となっています。企業内労働組合も、従来と比較して、その意義が低下しています。

第8回(「科学的管理法」)では、テイラーが効率的生産管理を確立したことを学びました。しかし、ホワイトカラーとブルーカラーの職能分離により、階級闘争や労働争議の火種となりました。その結果、欧米では産業別労働組合が主流となっています。

一方、日本的経営では、現場からの問題提起や解決方法の模索が行われるボトム・アップの意思決定が多く存在します。稟議制度は、このボトム・アップの意思決定を支える仕組みと言えます。日本的経営では、企業は従業員のもので和を重んじる価値観の下、従業員の総力を結集して成果を出そうとする特徴があります。しかし、欧米ではロワー層、ミドル層、トップ層への報告が常になされ、意思決定がトップ・ダウン型である事例が多く見られます。次回は、ナレッジマネジメントについて学びます。

福嶋 幸太郎 ふくしま こうたろう

著者:福嶋幸太郎 1959年大阪市生まれ。大阪ガス(株)経理業務部長、大阪ガスファイナンス(株)社長を経て、大阪経済大学教授(現任)、経済学博士(京都大学)、趣味は家庭菜園・山歩き・温泉巡り。